Парк «Скитские пруды»

3 сентября 2025 - 31 декабря 2025

Ежедневно с 8.00 до 23.00

Бесплатно

Выставка «Археологическое наследие Сергиева Посада»

3 сентября 2025 г. в городском парке «Скитские пруды» состоялось открытие уличной передвижной фотовыставки «Археологическое наследие Сергиева Посада сохраним!».Фотовыставка стала возможной при активном участии сотрудников Института Археологии РАН в лице Энговатовой Аси Викторовны, заместителя директора по науке Института Археологии РАН, руководителя Подмосковной экспедиции, при поддержке администрации Сергиево-Посадского городского округа, Загорского трубного завода, Сергиево-Посадского музея-заповедника и городского парка культуры и отдыха «Скитские пруды».

На передвижной фотовыставке «Археологическое наследие Сергиева Посада сохраним!» представлены уникальные артефакты, обнаруженные в ходе работ Подмосковной экспедиции Института археологии РАН в Троице-Сергиевой Лавре в 2023–2025 гг.

В результате спасательных археологических исследований на территории Лавры, были обнаружены сотни тысяч массовых находок и уже 10 тысяч — индивидуальных. Наиболее яркие из них представлены в экспозиции Сергиево-Посадского музея-заповедника.

Работы продолжаются, число индивидуальных находок растет и показать их в рамках музейных выставок очень сложно. Передвижная выставка позволит ознакомиться с некоторыми из редких и интересных экспонатов более широкому кругу интересующихся российской историей граждан.

Эти артефакты приоткрывают историю Троице-Сергиева монастыря. Многие века он являлся не только духовным центром, но и средоточием административной власти, а также крепостью, которая сыграла важную роль в событиях Смутного времени начала XVII в.

Найденный на территории Лавры перстень-печатка демонстрировал, что его владелец обладает определённой властью, так как этим ювелирным изделием заверялись документы. Многочисленные печные изразцы местного производства позволяют реконструировать интерьеры монастырских зданий. Часть изразцов относилась к печам Царских чертогов.

Монеты маркируют все этапы жизни монастыря, начиная с конца XIV в. Найдены монеты великого князя Василия II (1425–1462), Ивана Михайловича Тверского (1399–1425).

На выставке есть и фотографии вещей, связанных с военным делом. Например, пулелейкой пользовались защитники Троицкого монастыря, осажденного войсками Лжедмитрия II в 1608–1610 гг. Свидетелями этих событий являются сохранившиеся в культурных слоях свинцовые пули, боевой топор, оружейные детали. При этом важен не только исторический контекст: все эти вещи значительно дополняют картину развития вооружения эпохи раннего Нового времени.

Многие артефакты рассказывают о быте монастыря, в том числе укрывавшихся за его стенами во время осады как простых, так и служилых людей. Это и необычные ножи, с предположительно европейским клеймом на лезвии и рукоятью из капа самшита, и обыкновенный керамический рукомойник-водолей, и даже шахматная фигура.

Вещи, представленные на фотовыставке, позволяют приоткрыть дверь в прошлое. Артефакты показывают многогранность истории Троице-Сергиева монастыря, которая требует дальнейшего археологического изучения.

Выставка подготовлена Институтом археологии РАН, при поддержке администрации Сергиево-Посадского городского округа, Загорского трубного завода, городского парка культуры и отдыха «Скитские пруды», при активном участии Сергиево-Посадского музея-заповедника

Концепция выставки разработана сотрудниками Института археологии совместно с Сергиево-Посадским музеем-заповедником.

На время работы выставки по воскресеньям в городском парке «Скитские пруды» будут проводиться экскурсии, подготовленные сотрудниками археологического отдела Сергиево-Посадского музея-заповедника.

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РАН

Идея выставки, руководитель раскопок,

заместитель директора по науке, руководитель

отдела Сохранения археологического наследия

А.В. Энговатова

Фотографии, специалист

отдела Сохранения археологического наследия

А.А. Бронников

Художественное оформление, специалист

отдела Сохранения археологического наследия

В.А. Кулишов

Автор текстов, специалист

отдела Сохранения археологического наследия

Е.И. Рузаева

Редактор, специалист

отдела Сохранения археологического наследия

А.В. Яганов

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Первый заместитель директора

Н.В. Григорьева

Заведующая

научно-фондовым отделом «Археология»

Т.Н. Новоселова

Старший научный сотрудник

научно-фондового отдела «Археология»

В.В. Щербаков

Хранитель

научно-фондового отдела «Археология»

Д.Н. Лахтина

Автор текстов, ведущий научный сотрудник

отдела «История и культура Сергиево-Посадского края

XIV – начала XX века»

Н.В. Холодкова

В ходе спасательных раскопок 2022 г. в Троице-Сергиевой лавре, археологами Подмосковной экспедицией Института археологии РАН в центральной части монастыря была обнаружена прямоугольная латунная пластина размерами 24,8 х 20,5 х 4,3 мм. На внешней ее стороне вырезана углубленным рельефом обведенная по периметру рамкой зеркальная трехстрочная надпись уставом: Сретение Христово. Обратная сторона пластины ровная и гладкая. Этот предмет можно идентифицировать как матрицу, которая использовалась для тиснения на коже.

Ближайшие аналоги надписи на пластине находятся среди клейм на кожаных поясах и параманах (прямоугольных пластинах-нагрудниках) – предметах иноческого облачения. Они часто украшались тиснеными клеймами с изображениями двунадесятых праздников, обычно чередующимися с подписями к ним. Такие предметы сохранились преимущественно в захоронениях; ближайшие аналоги были найдены в Москве.

В Житии преподобного Сергия Радонежского параман упоминается дважды: когда посланцы константинопольского патриарха Филофея привезли в Троицкий монастырь грамоту, дающую благословение на устройство общего жития, они вручили Сергию крест, параман и схиму, которые он принял, посоветовавшись с митрополитом Алексием. Позже митрополит Алексий, желая сделать игумена Сергия своим преемником, призвал его к себе для беседы и даровал ему крест с параманом.

Бытование кожаных изделий с клеймами такого типа в Москве определяется довольно широкими временными рамками – от конца XIV до второй половины XVI в. Близкое сходство троицкой матрицы и оттисков на поясах и парамане из Московского Кремля позволяет предположить существование такого производства непосредственно в Троицком монастыре.

Одна из значимых находок, обнаруженных при раскопках Подмосковной экспедиции Института археологии РАН 2022–2024 гг. в Троице-Сергиевой лавре – это бронзовый перстень-печатка с массивным круглым щитком, на котором зеркально выполнена надпись: «ПЕРС/ТЕНЬ БОРИ/СА БАЗЛ/ОВА».

Базловы – потомственные слуги Троице-Сергиева монастыря – светские представители монастырских властей, на которых были возложены функции по управлению многочисленными вотчинами, разрешению различных тяжб, а также охране обители и ее владений. В середине – второй половине XVI в. это мелкие землевладельцы Юрьев-Польского и Переславского уездов, вложившие свои вотчины в монастырь и после Смутного времени перешедшие сюда на службу. В качестве жалованья они получали монастырские села «в приказ», а «коли им будет государева должная служба, и тогды им давати жалованье, хто чего стоит».

Находка перстня является уникальным случаем в археологии, так как по письменным источникам удается проследить судьбу его владельца. Борис Базлов в числе даточных монастырских людей был отправлен для участия в боевых действиях в неудачной для России Смоленской войне 1632–1634 гг. Его имя, занесённое в Синодик Троице-Сергиева монастыря в числе умерших от ран во время обороны Дорогобужа, даёт возможность восстановить обстоятельства его гибели. Отряд из 406 даточных людей обители, прибыл в этот город в конце сентября 1633 г. и вскоре принял участие в обороне города, в начале октября осаждённого польским военачальником Александром Песочиньским. Города поляки взять не смогли, но в числе погибших оказался и Борис Базлов. Судя по тому, что перстень найден на территории Троице-Сергиевой лавры, его тело было перевезено в монастырь и там захоронено.

Безмолвными свидетелями героического сопротивления во время осады Троице-Сергиева монастыря польскими войсками в начале XVII в., в период Смутного времени, являются найденные в 2022—2024 гг. археологами Института археологии РАН на территории монастыря боеприпасы для ручного огнестрельного оружия – свинцовые пули и инструмент для их отливки – пулелейка.

Чтобы стрелять из ружей XVII в., требовалось немало дополнительного снаряжения. Унитарные патроны ещё не изобрели, поэтому приходилось носить с собой порох, пули, а иногда просто лом свинца. Из такого лома по мере необходимости можно было отливать пули с помощью специальных форм-пулелеек.

Свинец еще с древности использовали для изготовления боеприпасов, так как он стоил недорого, был широко распространен и легко плавился. Было несколько способов изготовления пуль: при холодном способе свинцовую проволоку рубили на куски, затем обкатывали на твердой поверхности. Необработанные цилиндры являлись заготовками или тоже могли использоваться как снаряды.

При горячем способе расплавленный металл заливали в пулелейку, он остывал, принимая форму шара с литником. Второй стадией изготовления была обрезка литников, но для стрельбы были пригодны и пули без дальнейшей обработки. Пулелейка внешне похожа на клещи, только имеющие округлую полость для заливки свинца. Устройства для пополнения боезапаса подобной конструкции применялись солдатами вплоть до XIX в., а охотниками – и по сей день.

Русские серебряные монеты в период с конца XIV в. по начало XVIII в. чеканились вручную. Заготовки для них делались из разрезанной на кусочки проволоки – поэтому их называют проволочными монетами или «чешуйками», ведь при такой технологии они получались не круглыми, а вытянутой, каплевидной формы, напоминающей рыбью чешую. Как правило, изображение со штемпеля не помещалось на монете целиком, контур ее был неровным.

Начиная с правления Ивана Грозного, основным номиналом служила копейка, названная так потому, что на одной из ее сторон был всадник с копьем, а на другой – надпись с именем государя. Монеты мельче, чем копейка, назывались денга, полушка, четверетца. Любознательные иностранные путешественники помещали в своих книгах гравюры с различными типами виденных ими монет. Постепенный переход к чеканке монет на европейский лад произошел при Петре Великом. Последние «чешуйки» выпущены в 1717 г.

В ходе спасательных раскопок в 2022–2024 гг. в Троице-Сергиевой лавре археологами Подмосковной экспедиции Института археологии РАН найдены монеты великих князей Василия II (1425–1462), Ивана Михайловича Тверского (1399–1425). Междоусобные войны середины XV в. не обошли стороной монастырь, который в разные годы то придерживался политики московского великого князя, то занимал позицию его противников. Трагическим эпизодом междоусобицы стало пленение здесь в феврале 1446 г. великого князя Василия II, его двоюродными братьями Иваном Можайским и Дмитрием Шемякой и последующее его ослепление. Хотя, памятуя это событие, Василий Темный и Иван III с некоторой осторожностью относились к Троицкому монастырю, что не мешало им оказывать покровительство обители.

Изразцом называется керамическая плитка, имеющая с тыльной стороны стенки. Благодаря воздушной подушке между этими стенками и керамической лицевой пластиной тепло нагретых кирпичей держится гораздо дольше. Главная задача печного изразца – улучшение теплообмена печи. Но это не единственная его черта. Печь – царица дома, а украшенная изразцами – она становится центром эстетического притяжения.

В XVII в. облицованная изразцами печь демонстрировала еще и высокий статус, и богатство хозяина. Изразцовые мастерские в то время на Руси были буквально единичны. И одна из них находилась в Троице-Сергиевом монастыре. Изделия этой мастерской выделяются высокой эстетичностью, особой красотой и пластичностью рисунка. Эти изразцы гораздо больше московских. На раннем этапе центральное изображение обрамлял широкий картуш, украшенный вьющимся растительным побегом. В дальнейшем поле вокруг фигур начали заполнять отдельными растительными элементами: изысканными цветами и плодами.

Тщательно подходили и к выбору центральной фигуры. На изразце, найденном в ходе спасательных раскопок 2022–2024 гг. археологами Подмосковной экспедиции Института археологии РАН, изображен грифон – крылатое мифическое существо с телом льва и орлиной головой. Лев-царь зверей, орел – царь птиц. Грифон, соединяющий их в себе, считался особо величественным существом, символизирующим могущество, власть, бдительность, быстроту и силу. В христианстве грифон стал символом божественной силы, хранителем всего божественного.

Изображения грифонов часты в резьбе древнерусских соборов. Важной была эта фигура и для правящего дома Романовых. Грифон – центральная фигура на гербе рода. По мнению исследователей, образ взят с несохранившегося прапора (малого знамени) боярина Никиты Ивановича Романова.

При упоминании единорога, первое, что вспоминается, западноевропейские мифы, связанные с этим фантастическим существом. Однако был период в истории России, когда изображения единорога встречались здесь довольно часто.

Единорог появился в российской геральдике. Этот символ широко распространяется при Иване Грозном. Встречается он на печатях, флагах, в декоре государственных зданий (Московский Печатный двор, башни Кремля) и т.д. На личной печати Ивана Грозного на одной стороне изображен двуглавый орел, на второй – единорог с опущенным рогом. Считается, что он олицетворяет благородство царского оружия в сражениях за правую веру.

Многие российские роды сохранили изображение единорога в своих гербах. Не стала исключением и мастерская Троице-Сергиева монастыря. Для ее изразцов как раз характерны изображения гербовых и геральдических зверей, знаковых для российского государства XVII в.: льва, грифона, двуглавого орла и единорога. Они были найдены при раскопках Подмосковной экспедицией Института археологии РАН в 2022–2024 гг.

Лев считается царем зверей. Его изображение – один из наиболее частых и самых древних символов царственности, власти, силы и покровительства. Фигуры львов появляются еще в наскальных рисунках, охраняют врата античных памятников, подножия царских тронов. Не исключение и образ льва в керамике. 120 керамических барельефов львов украшают, например, величественный древний памятник – Ворота Иштар, сооруженные в 575 году до н. э.

В Троице-Сергиевой Лавре можно найти различные варианты изображений львов: на решетчатых внутренних дверях Трапезной палаты, на императорской карете и т.д. Изразцы с изображением львов встречаются во всех странах. Много их и среди русских изразцов, в том числе и производства мастерской Троице-Сергиева монастыря.

Найденный при раскопках Подмосковной экспедицией Института археологии РАН в 2022–2024 гг. красный рамочный изразец с изображением льва производства этой мастерской, датируется 1640–1650 гг. и украшал печь в постройке, находившейся на месте Царских чертогов.

Орел – одна из самых величественных и почитаемых птиц в мире. Это символ высоты духа, смелости, безграничной власти, отваги, победы, способности преодолевать трудности и величия. Он – царь в воздушном пространстве, как лев – царь зверей на земле.

Появление двуглавого орла в качестве символа российского государства можно отсчитывать с печати великого князя Ивана III Васильевича. Предполагается, что в 1497 г. женившись на племяннице последнего императора Византии Софии Палеолог, он позаимствовал эмблему императорского рода Палеологов. А на государственном гербе орел появился при Иване Грозном.

Двуглавый орел помещен и на гербе Российской Федерации. Интересным фактом является то, что на скипетре, который держит орел, изображен точно такой же орел со скипетром и так далее, что символизирует бесконечность (вечность) России.

Изображения этого символа российской государственности встречаются на самых разных предметах. Изделия из драгоценных металлов, украшенных изображениями двуглавых орлов, многочисленны среди вкладов в Троицкий монастырь и представлены в экспозиции Сергиево-Посадского музея-заповедника.

Двуглавых орлов можно увидеть на изразцах декора церкви Зосимы и Савватия. Есть они и на печных изразцах. На изразце середины XVII в., хранящемся в Государственном историческом музее, над крыльями орла простирается надпись: «Орел – птица царская», отбрасывающая все сомнения в использовании подобных изделий.

Красный рамочный изразец с изображением двуглавого орла в рамке с растительным побежком обнаружен при раскопках на территории Троице-Сергиевой лавры Подмосковной экспедицией Института археологии РАН в 2022–2024 гг. Найден он около Царских чертогов, построенных в конце XVII в.

Волшебные птицы Сирины с женскими головками в коронах – один из самых загадочных персонажей славянского бестиария. Они смотрят на нас с золотых колтов XII в., с удельных монет, ременных накладок, ими пестрят народные вышивки, много их в традиционной деревянной резьбе наличников крестьянских изб, лубочных картинках. Не редок этот образ и на изразцах XVII в. У ученых до сих пор нет объяснения необыкновенной живучести персонажа.

В письменных источниках говорится о Сиринах, пленяющих людей своим пением, что сразу же напоминает нам античных сирен. Но никак не объясняет популярности изображений полуптиц-полудев. Не исключено, что это связано с древним представлением о способности женщины превращаться в птицу. «Обернусь я, бедная, кукушкой» – плачет Ярославна в «Слове о полку Игореве». Кукушкой же обернулась в сказке о царевне-лягушке Василиса Премудрая. Бесчисленное количество таких примеров превращения в птиц можно найти в народных песнях.

Чаще всего птица Сирин одна. Но встречаются и парные композиции. Именно такую композицию мы видим на изразце одной из печей Троице-Сергиевой лавры. Изразец, обнаруженный при раскопках Подмосковной экспедиции Институт археологии РАН в 2022–2024 гг. из серии ковровых (половинки элементов по бокам и по верхней и нижней частям лицевой пластины сложатся в целый рисунок только при соединении нескольких изразцов). Птицы крупные, даже несколько неуклюжие, их головы плотно сидят на упитанных телах. Это вид домашней непуганой птицы. Все вместе создает впечатление обыденности. Видимо, именно так представлял себе волшебных птиц далекий мастер, работавший в конце XVII в.

Первое письменное упоминание шахматной игры на Руси относится к XIII в. Именно археологические находки во многом дали сведения о ее распространенности в Древней Руси. В светском обществе, в том числе и при царском дворе, игра постепенно завоёвывала всё большую популярность и становилась неотъемлемой частью бытовой культуры. В ходе археологических раскопок в Троице-Сергиеве монастыре также была обнаружена средневековая костяная шахматная фигура.

Но в среде духовенства существовал строгий запрет на азартные игры, который был отражен в 92 главе деяний Стоглавого собора 1551 г., возбраняющей «играти всем, и причетником и мирским человеком, зернью и шахматы, и тавлеями, и влиреями рекше костьми, и протчими таковыми играми».

Даже наступившие позднее очевидные послабления для мирян никак не отразились на строгом укладе монашеской жизни. Поэтому найденная археологами Подмосковной экспедиции Института археологии РАН в 2024 г. шахматная фигура, по-видимому, не связана с насельниками, а, скорее, с посещавшими монастырь богомольцами или наемными работниками.

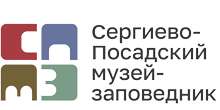

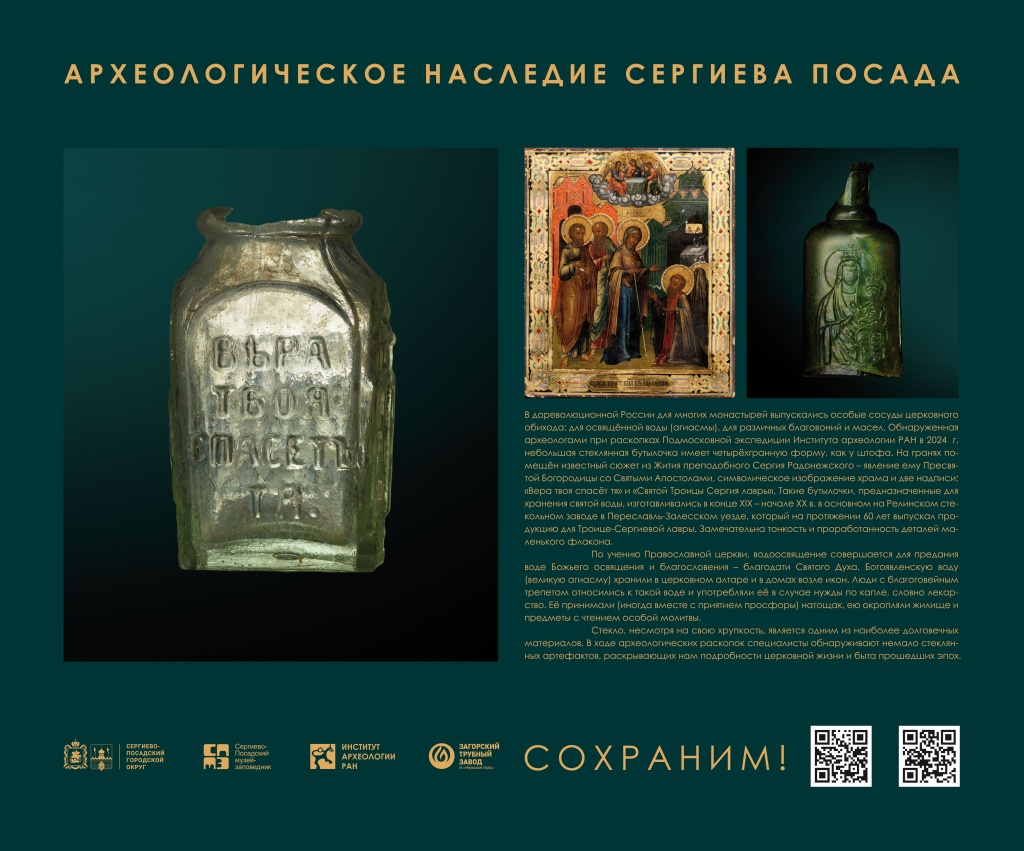

В дореволюционной России для многих монастырей выпускались особые сосуды церковного обихода: для освящённой воды (агиасмы), для различных благовоний и масел. Обнаруженная при раскопках Подмосковной экспедиции Институт археологии РАН в 2022–2024 гг. небольшая стеклянная бутылочка имеет четырёхгранную форму, как у штофа. На гранях помещён известный сюжет из Жития преподобного Сергия Радонежского – явление ему Пресвятой Богородицы со Святыми Апостолами, символическое изображение храма и две надписи: «Вера твоя спасёт тя» и «Святой Троицы Сергия лавры».

Такие бутылочки, предназначенные для хранения святой воды, изготавливались в конце XIX – начале ХХ в. на Релинском стекольном заводе в Переславль-Залесском уезде, который на протяжении 60 лет выпускал продукцию для Троице-Сергиевой лавры. Замечательна тонкость и проработанность деталей маленького флакона.

По учению Православной церкви, водоосвящение совершается для предания воде Божьего освящения и благословения – благодати Святого Духа. Богоявленскую воду (великую агиасму) хранили в церковном алтаре и в домах возле икон. Люди с благоговейным трепетом относились к такой воде и употребляли её в случае нужды по капле, словно лекарство. Её принимали (иногда вместе с приятием просфоры) натощак, ею окропляли жилище и предметы с чтением особой молитвы.

Стекло, несмотря на свою хрупкость, является одним из наиболее долговечных материалов. В ходе археологических раскопок специалисты обнаруживают немало стеклянных артефактов, раскрывающих нам подробности церковной жизни и быта прошедших эпох.